艾灸注意事项

艾灸操作简单,特别适合居家使用,艾灸可以每天使用作为养生保健,而且坚持艾灸的朋友都知道艾灸对于常见病的作用是非常好的。

古代医学著作《小品方》记载:“夫针须师乃行,其灸凡人便施。说明了艾灸灸法操作简便每个人都可以为自己做艾灸。

古代医学著作《扁鹊心书》里记载“人于无病时,常灸关元、气海、命门、中脘,虽未得长生,亦可保百年寿也”。

不懂穴位可以艾灸吗?

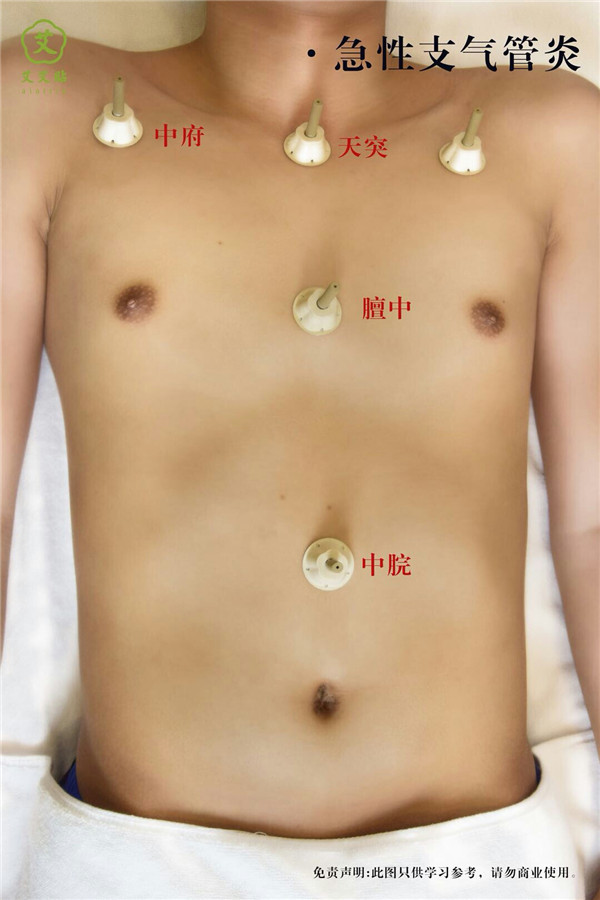

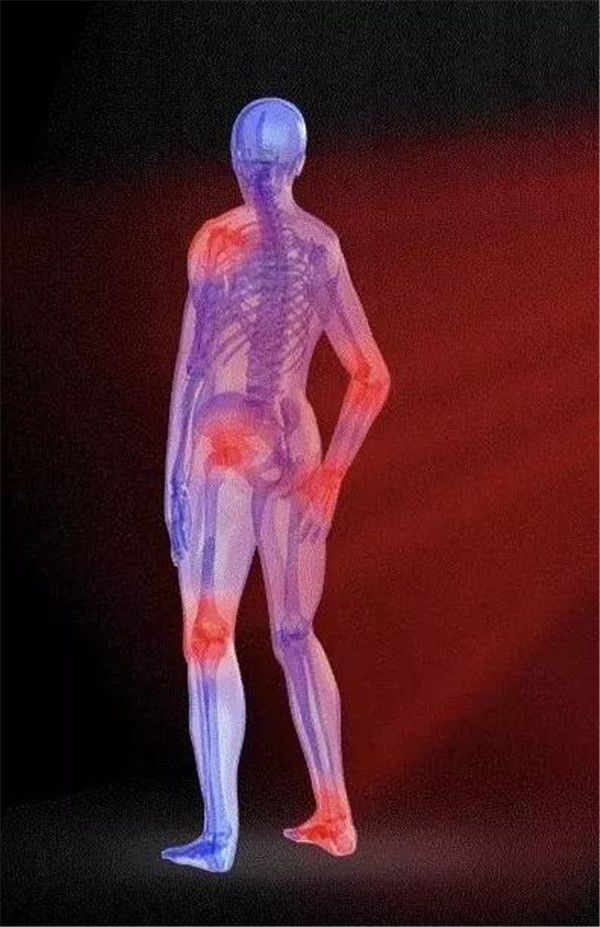

对于不懂穴位的朋友也可以艾灸,身体哪里疼痛灸哪里,身体的局部疼痛点必定是那里气血经脉不通造成的,灸局部可以直接通经脉,调气血,驱病邪。身体的痛点在中医也称为穴位,叫【阿是穴】或【天应穴】。

艾灸取穴的原则是离穴不离经 ,古代医家都提倡“离穴不离经”,就是说穴位可以找不准,但不离开这条经络就可以了。

中医认为,艾灸灸的是穴位以及周围的一个区域,不是单纯地只灸穴位的这一个点,所以取穴时可以偏离一点,只要大致艾灸在穴位附近就可以了。

艾灸的顺序

身体里的阴阳之气运行自有其规律,一般是从阳气较足的部位流向阳气较弱的部位。

有的人手脚冰凉是因为中间堵住了,阳气过不去,或者阳气本来就弱,还没运行到手脚就已经“耗尽了力气”。

所以做艾灸懂得顺应身体正气运转的规律,更加能事半功倍。

艾灸有先后顺序,在古代的医书里面也有记载,药王孙思邈的著作《千金要方》说:“凡灸当先阳后阴,言从头向左而渐下,次后从头向右而渐下”。

他的意思是说艾灸时要遵从先阳后阴、先上后下、先左后右、先背面后腹面的规律。

先阳后阴,这里阴和阳的标准在《黄帝内经》里有记载:“夫言人之阴阳,则外为阳,内为阴。言人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。上阳下阴,左阳右阴,四肢中,手掌连胳膊肚面为阴,足背顺连腿前为阴,反之为阳。”

所以,我们在艾灸时如果部位较多,而且穴位零散,那么我们要先艾灸背部,上部,头部,阳经的穴位,后艾灸胸腹部,四肢,下部,阴经的穴位。

如不按顺序施灸,先灸下部,后灸头部,有的人可能会出现头面烘热,口干咽燥等。

为什么背面是阳,腹部是阴呢?

因为在古时候,我们是农耕大国,古代先民每天都要种地,大家都过着脸朝黄土背朝天的生活。

因此,中医将背部和上身归为阳,腹部和下身归为阴。

在阴阳学说中,头为阳、足为阴;左为阳、右为阴。

艾灸注意事项:

1.这些状态下都不能做艾灸,如:醉酒,孕妇,过饥,过饱,剧烈运动后,极度疲劳,大汗淋漓,情绪不稳定。

2.正在艾灸时不能吹风扇和冷空调。

3.艾灸后2小时内不能吹风扇和冷空调。

4.艾灸前后要多喝温热水 。

5.艾灸后2个小时内不能洗手,洗脸,更不能喝凉水,冷水,总之避开一切寒凉。

6.艾灸后2个小时内不能洗澡。

7.月经量少时可以艾灸,月经量大时不能艾灸。

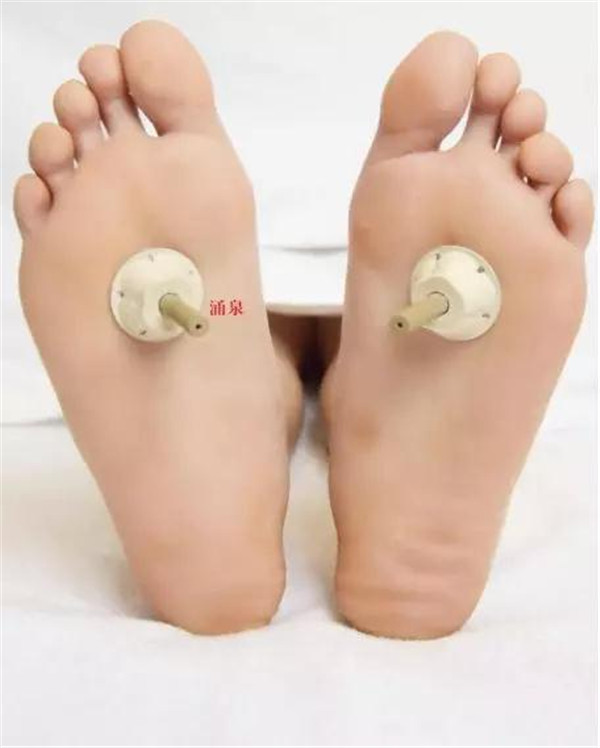

8.容易上火的体质,在原有的穴位加灸涌泉穴,太冲穴。

涌泉穴:

太冲穴:

每次艾灸的时间:

根据疾病及个人体质不同,艾灸的时间也不一样,顽固病症、慢性病时间宜长。

成年人艾灸时间宜长,小儿、老年人艾灸时间宜短。

初次接受艾灸的人时间宜短,长期进行艾灸的人时间宜长。

每个人的艾灸时间是不一样的,只要自我感觉舒服,可以根据自己的具体情况进行调整艾灸时间的长短。

为什么艾灸后会起水疱?

这是艾灸后的排病反应,水疱也称为灸花,艾灸后起水疱的说明身体内湿气、寒气重。

艾灸后皮肤出水疱是邪气外排的表现,邪气排出体外需要一个通道,水疱就是这个通道。

特别说明:肚脐下出水疱是有妇科问题,水疱下还有红点是有炎症。肚脐周围出水疱是肠道湿寒,严重的人会在肚脐周围起一圈硬皮。

艾灸是通过刺激穴位及调经络来调理身体的,艾灸结束后,由于水疱的存在,对于经络穴位的刺激还在继续,助长了艾灸所带来的作用,这是很好的现象。

水疱不是烫伤,是邪气在外排。古人艾灸,追求的就必须要有水疱产生。

我们都听过:“若要安,三里常不干”这个说法。

这个“常不干”就是因为古人提倡用艾绒直接在皮肤上烧,使该处的皮肤起水疱,这水疱老流水,可以及时把脾胃的寒湿祛除,“常不干”由此而来。所以,有一句话:“灸疮一发,去病如抓”真正懂艾灸的人,对水疱是求之不得的。

如何解决呢?:

糖尿病患者出水疱必须立刻停止艾灸。(糖尿病须咨询专业医生后再艾灸)

1.出水疱的时候要注意不能用手抓,避免与衣服过度摩擦,也不可以用敷料盖住水疱的部位。

2.出现水疱的部位不要艾灸,但可以艾灸其他部位。

3.水疱较小时,不用担心不用理会,也不要挑破。1周左右会自然吸收。

4.若水疱较大,可先用一次性毫针(消毒针)挑破,排出水疱内的液体,用碘伏消毒直到水疱处没有液体排出后,每天用棉签蘸取炉甘石擦在水疱处,直到伤口愈合结痂。

(注意:炉甘石使用前要摇一摇,由于炉甘石为液体,所以擦完炉甘石必须等待完全干透,摸起来像粉状后再穿衣服,炉甘石洗剂的主要成分是炉甘石:可以用止痒收敛,氧化锌:可以吸湿、收敛、滋润,甘油:有保湿的作用。)

最新更新

推荐阅读

猜你喜欢

关注我们

购买艾艾贴

购买艾艾贴 网站首页

网站首页 购买艾艾贴

购买艾艾贴 集团介绍

集团介绍 产品介绍

产品介绍 艾灸知识

艾灸知识 艾灸深度调理

艾灸深度调理 艾灸贴配穴

艾灸贴配穴 每日一课

每日一课 联系我们

联系我们