骄阳似火,暑气日盛,谨防「中暑」发生--艾艾贴分享

记住艾艾贴总代赵泽红网址:

夏至已至,雨热共季,蛙鸣蝉吟,炎热的盛夏开启了。

民间有「不过夏至不热」的说法,夏至之后,随着炎热升级,明晃晃的日光从枝叶的缝隙中倾泻而下,洒在滚烫的街道上,不一会儿就卷起了热浪。

骄阳似火,暑气日盛,在这种炎热的环境中,人体易为「暑邪」所伤,也就是我们常说的「中暑」。

根据中医理论,中暑其实有「阳暑」和「阴暑」之分,两者的发生原因、应对方式也全然不同。

酷热模式开启 烈日下活动易中阳暑

阳暑多是由于机体不能耐受外界炎热所致,在烈日下劳作、长途行走或长时间在高温环境工作的人群多发。

中阳暑的人会出现身体发热、头晕、头痛、口渴、四肢无力等症状,严重的会突然晕倒。

如果因温度过热中了暑,首先要转移到阴凉的环境休息,解开衣扣后用扇子、风扇等为身体散热,或用浸过凉水的毛巾擦拭身体。

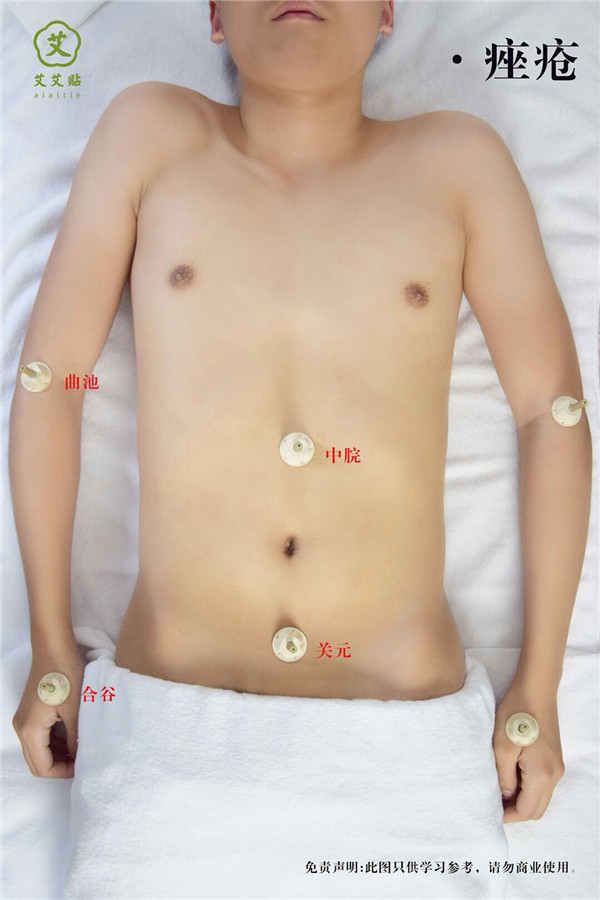

同时注意小口慢饮地补充水分(有淡盐水更好),并可轻轻按揉合谷穴、关冲穴、太阳穴——这3个穴位都具有疏风清热、开窍通络、清脑醒神之功,有助于改善不适感。

需要提醒的是,以上只是针对轻度中暑的应急措施,如果休息过后,中暑情况仍没有得到缓解,应及时就诊。

中暑可大可小,严重时可导致休克甚至死亡,所以请大家务必引起重视、防好阳暑:

高温天尽量减少户外活动,尤其要避免过于剧烈、容易出大汗的活动;

及时补水,可喝些酸梅汤等有收敛作用的饮料,生津止渴还有助于养阴;

出门备好防晒用具,如遮阳帽、遮阳伞等,尽量别让阳光直接曝晒头部;

瓜类大多具有补水解暑作用,夏天可多适当吃些西瓜、冬瓜、丝瓜、黄瓜等。

切忌贪凉饮冷 暑月受寒可引发阴暑

阴暑虽带有「暑」字,但此「暑」并不是指「热」,而是时间概念,指暑月,即夏季。

夏季由于天气炎热,人体处于毛孔张开、腠理疏松的状态。

一旦空调温度过低或吹的时间过长,或者摄入太多寒凉的食物、经常洗冷水澡等,都可能让寒湿之邪趁机侵入身体,引发阴暑。

寒的收引之性闭住了毛孔,所以中阴暑的人汗不多或者不出汗,同时感觉身体酸重乏力、头晕脑胀,还可能伴有腹胀腹痛、上吐下泻等现象。

正如《景岳全书》中所说:「凡人之畏暑食凉,不避寒气……病为发热头痛,无汗恶寒,身形拘急,肢体酸痛等症。此以暑月受寒,故名阴暑」。

简单来说,阴暑的本质是伤于寒邪,指的是在夏日里过于贪凉、感受寒邪而引发的身体不适。

因此,当出现阴暑症状时,当务之急是将毛孔打开,使体内寒湿得以随汗出而解。

艾叶可以温补人体阳气,具有通经活络、扶正祛邪等作用,灸法产生的热量能够促进气血运行,把阳性的能量顺着穴位注入到身体里面去。

艾灸时,可取关元、气海、神阙以及足三里、阴陵泉、上巨虚等穴位,来疏通我们的脉络,让气血活跃,帮助寒气排泄。

艾灸的时候能感知到身体微微发热,这是阳气流通的表现。艾灸结束后可喝杯温开水,以助气血运行。

对于经常呆在空调房内的人群,日常也建议多用艾草水进行泡浴或足浴,来振奋阳气、化解寒湿。

《景岳全书》指出:「然暑热逼人者,畏而可避,可避则犯之者少;阴寒袭人者,快而莫知,莫知则犯之者多。故凡有病暑者,阳暑不多见,而阴暑居其八九。」

与阳暑相比,阴暑更具有隐匿性与高发性,再加上现代人普遍寒湿内盛,在夏日里一定要注意防范,多多「艾」自己。

*文章有效期至2024年6月29日

*文章转载来自 艾艾贴订阅号

*文章部分内容图片版权归原作者所有

*如有涉及侵权请联系我们删除,感谢!

*本文如有侵犯了任何一方的合法权益,告知即删;

*本资料仅供读者参考,并不意味对此作出任何承诺;

*注:以上内容仅提供一种治证思路,供参考。

*本资料仅供内部学习资料,请勿做商业使用;

最新更新

推荐阅读

猜你喜欢

关注我们

购买艾艾贴

购买艾艾贴 网站首页

网站首页 购买艾艾贴

购买艾艾贴 集团介绍

集团介绍 产品介绍

产品介绍 艾灸知识

艾灸知识 艾灸深度调理

艾灸深度调理 艾灸贴配穴

艾灸贴配穴 每日一课

每日一课 联系我们

联系我们