三伏灸丨“出伏不补,秋冬受苦”,怎么补看这里—艾艾贴分享

记住艾艾贴总代赵泽红网址:

经历长达40天的伏天暑热之后,

今日,迎来出伏。

出伏是季节变化的重要转折点,

意味着炎夏的热烈缓缓落幕,

属于秋日的凉意正铺陈开来。

此时是一年中气温波动频繁,

昼夜温差逐渐增大的时期,

昼热夜凉、天气干燥、

寒热多变的气候环境,

容易伤害心脑血管、肠胃等器官,

为人体健康带来多重威胁。

因此,出伏之后,

我们迎来了养护正气、

防病保健的关键时期,

这时也到了三伏灸的

最后一个重要阶段——伏后固本。

02

伏后加强灸:温肾固本、养阴润燥

出伏前后,炎夏的暑气和湿热尚未走远,秋天的凉燥已在路上,人体容易外感秋燥和内伤暑湿合而为病。

另一方面,此时天地之间的阳气开始敛降,人体内的阴阳盛衰也随自然转换,进入气血变革、重新调整的时候,机体容易感到疲乏、抗病能力下降。

正如老话所说:“出伏不补,秋冬受苦”,出伏后,尤其要注意对身体进行养护,为秋冬健康打好基础。

《黄帝内经·素问》中强调:“正气存内,邪不可干,邪之所凑,其气必虚。”

正气不足不能固护人体是疾病发生的原因之一,人体正气充足,则邪气难以侵犯机体。

而艾灸自古以来就是“扶正祛邪”的一个重要手段,灸法具有的温通、温补特性可激发人体经络机能,有助于匡扶正气。

伏后加强灸是三伏灸的最后一个阶段,也是巩固三伏灸成效的一种有效手段,主要以温肾固本、养阴润燥为调理重点。

02

伏后灸具体穴位选择

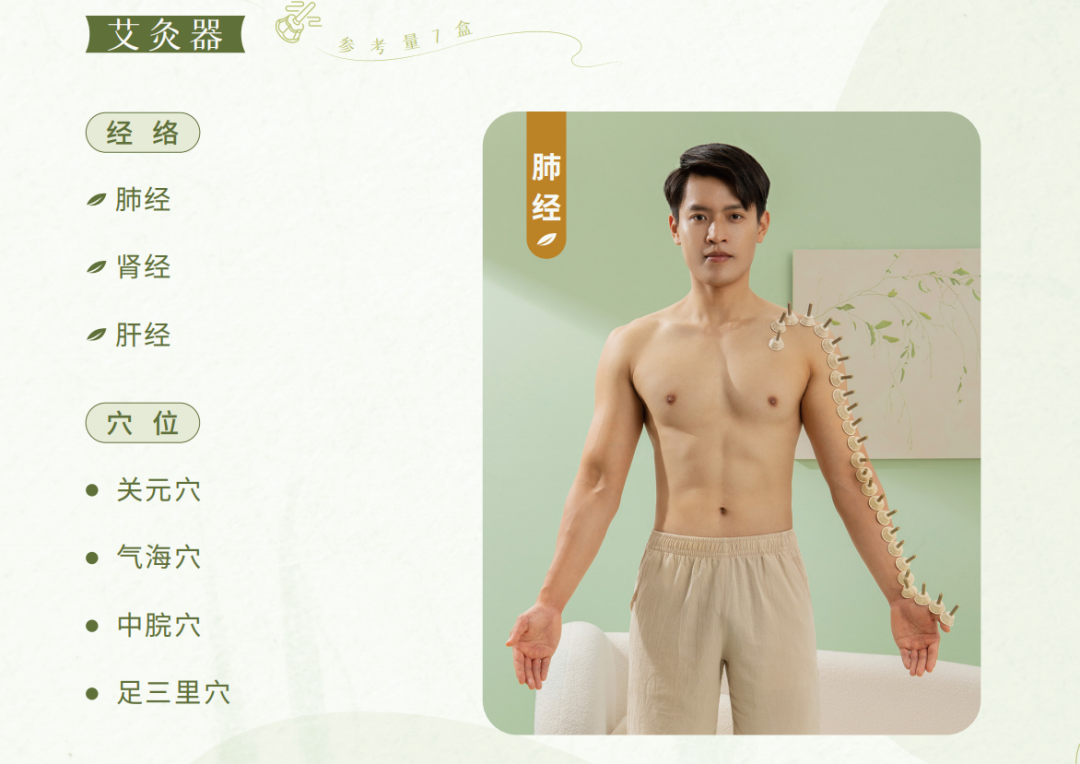

肺经:肺主气,司呼吸,肺卫是人体第一道屏障,艾灸肺经具有顾护肺气、补虚强身的作用。

肾经:肾为先天之本,艾灸肾经上的穴位可以使肾气旺盛而起到培元固本之效。

肝经:肝有贮血和调节气血的功能,养肝就是养血,艾灸肝经能够益肝、补血、滋阴。

中脘穴:胃经之气聚集之处,为胃之募穴,又为六腑之会穴,能调理脾胃、补中益气。

气海穴:被称为人体的“元气之海”,补气的同时能使机体气机调畅,升降出入有序。

关元穴:其位居丹田,为元阴、元阳之气闭藏之处,有益肾填精、调理冲任之功。

足三里:具有理脾胃、调气血等保健作用,常灸此穴能调节免疫功能、提高抗病能力。

肾俞穴:肾俞是肾之经气输注于背腰部的腧穴,取之可护养与振奋肾气。

膏肓穴:属足太阳膀胱经,被医家称为“增益正气之门”,可补虚泻实、调和阴阳。

03

伏后养生,还要留意这4点

● 少吃生冷瓜果

《法天生意》载:“立秋后十日,瓜宜少食。”

民间也有“秋瓜坏肚”的说法,出伏后,不宜过度食用生冷瓜果、冰冻食物,否则不仅会损伤脾胃,还会加重心脏负担。

● 饮食清淡润燥

夏秋之交,气侯逐渐干燥,容易发生皮肤干燥、大便干结等问题。

常吃些清热、生津、养阴的食物,如银耳、百合、梨子、莲子、莲藕等,能预防秋燥的伤害。

● 少量多次喝足水

天气开始燥热,除了多吃平润的食物外,水分的摄取也不可少,因此还应注意适时补充水分。

喝水不宜猛灌,正确的喝水方法是,把一口水含在嘴里,分几次徐徐咽下。

● 重点部位要保暖

出伏后,昼夜温差进一步加大,昼热夜凉。

要根据气温变化及时增减衣物,气温骤降时要特别注意护好脖子、后背、脚部等容易受寒的部位,防止寒气侵体而生病。

*文章有效期至2022年8月26日

*文章转载来自 艾艾贴订阅号

*文章部分内容图片版权归原作者所有

*如有涉及侵权请联系我们删除,感谢!

*本文如有侵犯了任何一方的合法权益,告知即删;

*本资料仅供读者参考,并不意味对此作出任何承诺;

最新更新

推荐阅读

猜你喜欢

关注我们

购买艾艾贴

购买艾艾贴 网站首页

网站首页 购买艾艾贴

购买艾艾贴 集团介绍

集团介绍 产品介绍

产品介绍 艾灸知识

艾灸知识 艾灸深度调理

艾灸深度调理 艾灸贴配穴

艾灸贴配穴 每日一课

每日一课 联系我们

联系我们